Lagu kebangsaan Indonesia Raya mengalami sejumlah perubahan sejak kali pertama diperdengarkan dalam Kongres Pemuda Indonesia II pada 28 Oktober 1928. Bahkan ada “orang asing” yang ikut memberi sentuhan gubahan sehingga lagu kebangsaan Indonesia Raya penyajiannya menjadi seperti yang kita dengar sekarang ini.

Wage Rudolf Supratman (1903–1938) sebagaimana kita tahu, adalah sosok sentral di balik lagu kebangsaan Indonesia Raya. Ia dikenal memiliki peran ganda yang strategis: sebagai seniman dan sebagai jurnalis. Kombinasi kedua peran ini memberinya perspektif yang unik; sebagai musisi biola, ia menguasai bahasa universal nada, sementara sebagai wartawan, ia memiliki kepekaan mendalam terhadap isu-isu publik dan kondisi politik kolonial yang represif. Minatnya di bidang jurnalistik yang membawanya bekerja untuk surat kabar seperti Sin Po di Batavia, memberinya akses langsung untuk mengamati dan menyebarkan ide-ide pergerakan nasional.

Kisah penciptaan lagu kebangsaan Indonesia Raya berawal pada 1924, dipicu oleh sebuah tantangan yang dibaca oleh Supratman dalam sebuah majalah. Tantangan tersebut merupakan sayembara publik yang secara eksplisit berbunyi, “Dicari Warga Negara Kita yang Bisa Membuat Lagu Kebangsaan”. Supratman, merasa tertantang oleh seruan ini, mulai menggubah komposisi musik dan lirik orisinal yang awalnya ia beri judul “Indonesia“.

Komposisi orisinal lagu kebangsaan Indonesia Raya terdiri atas tiga stanza, meskipun yang kemudian ditetapkan sebagai lagu kebangsaan resmi adalah Stanza 1. Stanza pertama ini memuat seruan yang kuat mengenai persatuan dan identitas “tanah tumpah darahku”. Pesan ideologis awal lagu tersebut berpusat pada penanaman benih nasionalisme yang melampaui batas suku, dengan menekankan pada kesatuan “Bangsa dan Tanah Airku” serta seruan agar “Indonesia Bersatu”. Pesan ini, yang bersifat mendasar dan inklusif, adalah kunci mengapa lagu ini dapat diterima secara luas di kalangan pemuda dari berbagai latar belakang, menjadikannya melodi yang sempurna untuk mengiringi deklarasi Sumpah Pemuda.

Ekspresi Perlawanan

Merunut kembali tersajinya lagu kebangsaan Indonesia Raya, sejarah itu terjadi pada malam penutupan Kongres Pemuda II, Minggu, 28 Oktober 1928, di sebuah rumah kos milik Sie Kok Liong di Jl. Kramat Raya 106, Jakarta. Suasana di lokasi kongres digambarkan tegang, penuh harap, dan yang terpenting, berada di bawah pengawasan ketat aparat kolonial. Polisi Rahasia Belanda atau dikenal sebagai Politieke Inlichtingen Dienst (PID) diketahui berkeliaran, siap membubarkan acara yang dianggap subversif atau menghasut.

Saat itu W.R. Supratman berinisiatif memperkenalkan lagu ciptaannya. Ia mengajukan pertanyaan kepada Sugondo Djojopuspito, pemimpin kongres, mengenai kemungkinan memperdengarkan lagu itu saat itu juga. Sugondo berada dalam dilema serius. Ia menyadari potensi politis yang eksplosif dari lagu tersebut, namun ia juga takut bahwa memperdengarkan lirik secara terbuka akan memberikan alasan yang sah bagi Belanda untuk menghentikan seluruh kegiatan kongres.

Sugondo kemudian berunding dengan pejabat kolonial yang hadir, termasuk Ch. O. van der Plas, Penasihat Urusan Pribumi, serta Komisaris Polisi Belanda, der Vlugt. Setelah pertimbangan cepat dan penuh kehati-hatian, Sugondo mengambil keputusan kunci: Supratman diperkenankan memperkenalkan lagu Indonesia Raya, tetapi harus dimainkan secara instrumental menggunakan biola dan dilarang menyanyikan liriknya. Keputusan ini merupakan taktik cerdas untuk menyebarkan pesan ideologis tanpa memberikan dasar hukum yang kuat bagi Belanda untuk menuduhnya sebagai tindakan penghasutan (subversif).

W.R. Supratman pun mengangkat biolanya dan memainkan lagu tersebut dengan irama yang pelan dan khidmat. Sejarawan musik Suka Hardjana mencatat bahwa biola Supratman pada dasarnya bertindak sebagai “medium perlawanan,” sebuah instrumen yang “menyampaikan pesan nasionalisme lewat nada, bukan peluru”.

Hari berikutnya, hadirin yang terkesan dengan lagu itu meminta penampilan lagu itu kembali. Kali ini putri tokoh perjuangan H. Agus Salim, Dolly, yang membawakannya dengan menyanyikan syairnya, namun tanpa iringan musik. Belakangan koran Sin Po, tempat Supratman bekerja, menerbitkan naskah syair lagu Indonesia Raya itu.

Sebagaimana lazimnya sebuah naskah gubahan lagu, saat itu sebagai penanda bagaimana Indonesia Raya harus dimainkan, Supratman memberi catatan “Oepatjara. Djangan Terlaloe Tjepat” atau kalau ditulis dalam ejaan sekarang “Upacara. Jangan Terlalu Cepat.” Saat memperkenalkannya dalam Kongres Pemuda II, lagu itu juga belum berjudul “Indonesia Raya.” Supratman hanya menyebutnya sebagai “Lagu Kebangsaan.”

Meski Indonesia Raya waktu itu terkesan diperkenalkan dengan hati-hati, namun lagu tersebut diadopsi secara luas. Para pemuda, mulai memodifikasi liriknya secara spontan. Lirik orisinal yang berbunyi “Indonesia Raya Mulia.. Mulia..” diubah menjadi seruan politik yang jauh lebih eksplisit dan provokatif, yakni “Indonesia Raya.. Merdeka… Merdeka“.

Sebagai respons, pemerintah kolonial Belanda mengambil tindakan represif. Pada tahun 1930, mereka secara eksplisit melarang lagu Indonesia Raya dinyanyikan dan diperdengarkan di hadapan umum.

Pelarangan ini, yang dimaksudkan untuk membungkam gerakan nasionalis, justru memiliki efek ganda yang tidak disengaja. Pertama, pelarangan tersebut mengonfirmasi kekuatan pesan lagu, bahwa Indonesia Raya adalah ancaman nyata, bukan sekadar melodi biasa. Kedua, tindakan represi ini secara ironis meningkatkan nilai simbolis lagu tersebut di kalangan nasionalis. Penggunaan lagu yang dilarang menjadi tindakan perlawanan itu sendiri, secara efektif menggeser status Indonesia Raya dari lagu pergerakan menjadi simbol revolusi utama.

Menuju Lagu Kebangsaan Resmi

Kemudian musim berganti. Jepang menggebah keluar Belanda, dan mencoba memanfaatkan Indonesia sebagai sumber daya untuk memperkuat upaya imperialismenya. Lagu Indonesia Raya “dirangkul” sebagai materi propaganda. Meski begitu, Indonesia Raya bahkan diakui setara dengan lagu kebangsaan Jepang, Kimigayo, sebagai lagu kebangsaan de facto.

Di masa ini, lagu Indonesia Raya mendapat sentuhan aransemen dari Nobuo Iida. Dia seorang komponis Jepang yang lebih terkenal karena karya-karya musik garapannya menghiasi banyak film Jepang saat itu. Lagu Indonesia Raya yang diaransemen Iida ini kemudian muncul di berbagai film propaganda Jepang yang diproduksi oleh perusahaan film Jepang, Nippon Eigasha.

Jika dilihat dalam berbagai rekaman film yang menampilkan lagu Indonesia Raya, terlihat bahwa di saat itu lagu tersebut dibawakan dengan tempo yang lebih cepat. Dalam film propaganda Jepang, Indonesia Raya juga ditampilkan lengkap dengan syair tiga stanza.

Masih di masa pendudukan Jepang, pada 1944, dalam rangkaian kegiatan persiapan kemerdekaan Indonesia, dibentuklah Panitia Lagu Kebangsaan dengan anggota Ir. Sukarno, Ki Hajar Dewantara, Akhiar, Saridjah Bintang Sudibyo (kemudian lebih terkenal dengan nama Ibu Soed, penggubah lagu Berkibarlah Benderaku) , Darmawijaya, Kusbini (penggubah Bagimu Negeri), K.H Mansyur, Mohammad Yamin, Sastromulyono, Sanusi Pane, Cornel Simanjuntak (penggubah Indonesia Merdeka atau Sorak-Sorak Bergembira), A. Subarjo dan Utoyo.

Panitia ini melakukan sejumlah perubahan pada naskah asli gubahan W.R. Supratman. Perubahan mencakup penggantian sejumlah kata ke dalam bahasa Indonesia yang sudah berbeda ketimbang bahasa pada masa 1928. Irama penyajian lagu juga menjadi Tempo di Marcia atau menjadi irama seperti derapan orang berbaris. Hasil kerja panitia ini memastikan adanya keseragaman, membatasi variasi lirik yang liar, dan memusatkan pesan nasionalisme pada visi negara yang akan datang

Aransemen Final Indonesia Raya, Hasil Kompromi dengan Soekarno

Orang asing lain yang memberi sentuhan aransemen Indonesia Raya adalah Jozef Cleber atau lebih akrab dipanggil Jos Cleber. Pemusik kelahiran Maastricht, Belanda, 2 Juni 1916, ini tak hanya mahir memainkan trombon dan biola, namun juga dikenal sebagai komponis atau penggubah karya musik, menjadi dirigen, dan pengaransemen musik.

Cleber sejak 1948 berada di Indonesia dalam misi kebudayaan Belanda. Dia kemudian memimpin Orkes Cosmopolitan yang para anggotanya berasal dari berbagai etnis dan kebangsaan. Pada 1950, Kepala Radio Republik Indonesia (RRI), M. Joesoef Ronodipuro, meminta Cleber membantu mengaransemen ulang Indonesia Raya untuk orkestra. Mengaransemen lagu Indonesia bukan hal baru buat Cleber karena dia juga pernah membuat aransemen orkestra untuk lagu Di Bawah Sinar Bulan Purnama dan Rangkaian Melati.

Agar Cleber lebih maksimal dalam berkarya, Joesoef Ronodipuro pun menjelaskan nilai dan makna Indonesia Raya. Cleber yang kemudian lebih mendalami rekaman lagu itu lantas berkomentar bahwa dia menangkap nuansa La Marseillaise atau lagu kebangsaan Prancis dalam Indonesia Raya. La Marseillaise memang bernuansa penuh semangat karena isi syair lagu gubahan Claude Joseph Rouget de Lisle itu mengajak rakyat memberontak terhadap rezim kejam kerajaan yang kemudian berujung dengan pecahnya Revolusi Prancis. Dia pun mengaransemen Indonesia Raya dengan merujuk pada vibe revolusi La Marseillaise.

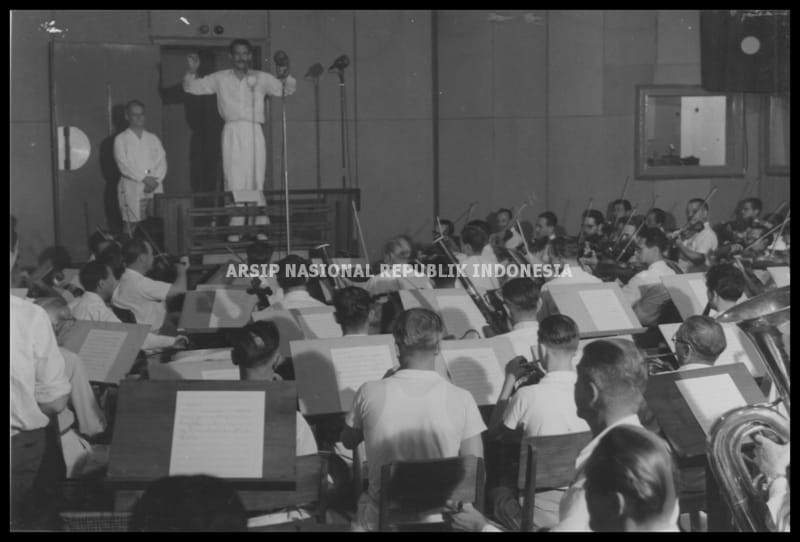

Indonesia Raya hasil aransemen Cleber lantas direkam di studio RRI Jakarta pada awal 1951. Yang memainkan adalah gabungan orkes Cleber sendiri dan dua orkes RRI. Cleber lantas membawa hasil rekaman itu kepada Presiden Soekarno. Ternyata Soekarno tak langsung menyetujui aransemen Cleber.

Soekarno ingin Indonesia Raya tersaji mirip lagu kebangsaan Belanda, Wilhelmus, yang lebih pelan dan bernuansa khidmat, padahal aransemen Cleber lebih dinamis dan cepat. Cleber lantas berkompromi dan membuat aransemen baru dengan irama Mtauaestoso con Bravura, atau bernuansa gagah, megah, dan agung, bukan lagi Tempo di Marcia atau tempo seperti orang berbaris. Namun Presiden Soekarno masih belum puas. Dia meminta agar ada bagian dari Indonesia Raya yang mengekspresikan keindahan, dan kelembutan. Baru setelahnya ada refrain yang lebih menggelegar.

Cleber mewujudkan ide Sukarno dengan menjadikan alat musik gesek seperti biola dan cello mendominasi bait-bait sebelum refrain atau bagian perulangan dengan pembawaan lembut. Bagian lembut itu kita jumpai di saat menyanyikan bagian syair “hiduplah tanahku, hiduplah negeriku….” hingga “bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya.”

Selanjutnya pada bagian refrain seluruh alat musik berbunyi dalam kekuatan penuh dengan dilengkapi timpani, simbal, dan alat musik tiup, memberikan efek gemuruh penuh kemegahan. Soekarno puas dengan hasil sentuhan akhir ini, dan versi terakhir Cleber inilah yang kemudian menjadi versi untuk rekaman orkestra resmi dan pemakaiannya terus berlanjut hingga puluhan tahun kemudian.

Pembaruan Tanpa Meninggalkan

Orang terus menggunakan rekaman dari era Jos Cleber di RRI Jakarta tahun 1950-an itu dengan menggandakannya. Tak pelak kualitas suaranya pun menurun drastis. Hal ini memicu kegusaran pemusik Addie M. Sumaatmadja alias Addie M.S. pada 1997. Dia mengibaratkan rekaman lagu kebangsaan Indonesia Raya yang sudah “kotor” karena penurunan kualitas suara itu “bendera Merah Putih yang koyak-koyak.”

Dia pun mengajak pengusaha production house Youk Tanzil untuk mendanai upaya perekaman ulang Indonesia Raya dengan menggunakan orkestra baru dengan kualitas terbaik. Namun Addie M.S. memilih setia pada garapan Jos Cleber karena menurutnya itulah aransemen terbaik bagi Indonesia Raya.

Proses perekaman berlangsung di Melbourne, Australia, dan melibatkan Victorian Philharmonic Orchestra. Tak hanya merekam Indonesia Raya, Addie dan Youk pun sepakat menambahkan garapan sejumlah lagu wajib nasional seperti Garuda Pancasila dan Bangun Pemudi-Pemuda menjadi satu album berbarengan dengan Indonesia Raya.

Peluncuran album berjudul Simfoni Negeriku itu berlangsung bertepatan dengan peringatan 70 tahun Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1998. Versi rekaman terakhir dari Addie M.S. inilah yang kini umum terdengar dan menjadi standar untuk penyajian dalam bentuk orkes. Versi ini juga yang diadopsi sebagai aransemen saat upacara Hari Kemerdekaan 17 Agustus di Istana Merdeka Jakarta.

Baca Juga: