Dalam sebuah perjalanan wisata tutur sejarah bersama komunitas Soerakarta Walking Tour di kawasan sisi timur Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat atau Keraton Solo, belum lama ini, salah satu tempat yang dilewati adalah bekas kediaman R.M.P. Bonokamsi Wignjosoeworo.

Tidak banyak data yang bisa digali mengenai sosok pribadi Bonokamsi. Namun dia diketahui merupakan seorang abdi dalem atau pegawai keraton yang bertugas di bidang musik. Perannya disebut sangat vital dalam membangun genre karawitan Surakarta Hadiningrat sekaligus mengkodifikasikannya ke dalam wujud tulisan dan notasi, termasuk dalam notasi musik Barat sehingga musik Jawa bisa dipahami oleh masyarakat yang lebih luas.

Latar Belakang Pemisahan Gaya Surakarta dan Yogyakarta

Perkembangan kebudayaan Jawa, di antaranya musik karawitan, sangat dipengaruhi Perjanjian Giyanti pada 1755 yang memecah Kerajaan Mataram Islam menjadi Kasunanan Surakarta Hadiningrat dan Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Sebagai konsekuensinya, kedua kerajaan ini mulai mengembangkan identitas budaya masing-masing sebagai ciri khas, yang kemudian dikenal sebagai budaya Surakarta dan budaya Yogyakarta.

Kedua kerajaan pun membagi dua segala bentuk perwujudan budaya yang tadinya satu, seperti gaya busana, pusaka, dan sebagainya. Perangkat gamelan Monggang yang merupakan pusaka penting misalnya, dibagi dua. Setengahnya dibawa ke Kasultanan Ngayogyakarta dan dinamakan Kanjeng Kyai Guntur Laut, sementara sisanya disimpan di Keraton Surakarta dan diberi nama Kanjeng Kyai Udan Arum. Pembagian fisik dan penamaan pusaka ini secara simbolis menegaskan bahwa setiap keraton akan berjalan pada jalur estetik dan spiritualnya sendiri.

Hal ini mempengaruhi pula seni musik tradisional atau karawitan yang menghasilkan karawitan gaya Surakarta dan karawitan gaya Yogyakarta. Karawitan gaya Surakarta dikenal menekankan sifat prenes (kehalusan atau keindahan yang luwes), romantik (liris dan emosional), dan lembut (tidak agresif atau kaku). Hal ini berbeda karakter dengan karawitan gaya Yogyakarta yang cenderung menekankan sifat agung, gagah, dan mantap (kokoh dan tegas).

Pengembangan Kebudayaan di Era PB X

Masa pemerintahan Sampeyandalem Ingkang Sinuhun Kanjeng Susuhunan Paku Buwono (PB) X berlangsung cukup panjang, dari 30 Maret 1893 hingga 20 Februari 1939. Era itu membawa stabilitas yang antara lain ditandai dengan pengembangan tradisi. Pada masa itu Keraton Surakarta mengalami masa transisi menuju era modern dan harus beradaptasi dengan pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Dalam situasi ini PB X berupaya mempertahankan kemuliaan Kasunanan Surakarta Hadiningrat.

Karawitan pun berfungsi sebagai alat penegasan wibawa alias otoritas dan martabat raja. Karawitan Keraton dapat bertahan lama dan mencapai masa keemasan karena peran sentralnya dalam setiap upacara, baik kenegaraan maupun ritual. Kekuatan politik riil raja telah dikurangi oleh kekuasaan kolonial, terutama terkait kegiatan politik dan perekonomian.

Oleh karena itu, PB X secara sengaja menggelar berbagai upacara tradisi Keraton secara besar-besaran sebagai cara menunjukkan kekuatan dan kewibawaan di mata rakyatnya. Hal ini didukung oleh kualitas estetika yang tinggi melalui gaya prenes yang halus namun menunjukkan superioritas. Kebudayaan menjadi simbol Keraton Surakarta sebagai pusat peradaban tertinggi, senyampang mengimbangi pelemahan-pelemahan politik oleh pemerintah kolonial.

Berbagai aktivitas kebudayaan melalui aneka upacara dan seremoni ini membutuhkan dukungan dari sisi musik yaitu karawitan. Aneka upacara yang semakin sering digelar membutuhkan penampilan berbagai perangkat gamelan (baik gamelan ageng maupun pakurmatan) yang harus dimainkan secara simultan.

Laporan R. Ng. Purbadipura dalam Serat Sri Karongron yang dikutip oleh Joko Daryanto dalam tulisannya Dinamika Karawitan Karaton Surakarta Masa Pemerintahan Paku Buwana X dan Paku Buwana XI: Suatu Komparasi Historis dalam jurnal Kemdikbud pada 2017 mengungkapkan seperti pada dinamisnya kehidupan karawitan Keraton dengan hadirnya karawitan dalam setiap upacara tradisi Keraton, baik upacara kenegaraan maupun upacara keluarga atau kerabat kerajaan.

Selain itu salah satu pakar karawitan Keraton Surakarta, R. Ng. Pradjapangrawit, juga melaporkan banyaknya gending yang tercipta pada masa pemerintahan PB X. Hal ini menjadi puncak dari perjalanan panjang karawitan Keraton Surakarta yang mulai aktif pada masa pemerintahan PB II, mentradisi pada masa pemerintahan PB IV hingga mencapai masa keemasan pada masa pemerintahan PB X. Pada masa ini semua unsur beserta faktor pendukung karawitan berkembang dan mencapai tataran puncak

Pada masa PB X pun terjadi peningkatan jumlah abdi dalem pengrawit (musisi istana) secara signifikan. Guna memenuhi kebutuhan pemusik yang makin besar itu pada 1932 PB X mempermudah proses pengangkatan abdi dalem pengrawit. Syarat untuk menjadi abdi dalem Karaton Surakarta bukan lagi hal pokok yang harus dilalui melalui proses yang sangat ketat, melainkan dipermudah. Anak abdi dalem dapat diangkat secara langsung berdasarkan kemampuan dan keahlian yang dibutuhkan kerajaan. Dengan begitu proses seleksi yang panjang dan lama bisa dipersingkat.

Bonokamsi pun kemudian menjadi salah satu figur paling berpengaruh di Kasunanan Surakarta pada masa puncak perkembangan kebudayaan Surakarta di era PB X. Bonokamsi di masa itu kemungkinan memegang posisi Pangreh Pradangga atau komponis utama yang bertanggung jawab atas gubahan dan aransemen musik istana. Perannya tidak hanya sebagai pemusik, tetapi juga lebih besar sebagai penghimpun dan pengembang gaya musik keraton. Kontribusi utama Bonokamsi adalah membawa gaya Surakarta mencapai kematangan dan kedalaman teknis yang membedakannya dari Yogyakarta.

Sebagai ahli musik utama, peran Bonokamsi berperan krusial dalam mengatur logistik, standardisasi pelatihan, dan menjaga standar performa tetap tinggi. Ia dituntut untuk menggubah aneka gending atau lagu baru yang fungsional untuk menyesuaikan dengan aneka seremoni yang berkembang, atau mengatur ulang repertoar yang ada agar dapat diadaptasi oleh korps musisi yang berkembang pesat.

Gaya khas genre karawitan Surakarta ternyata menarik perhatian dan digemari masyarakat. Jangkauan pengaruhnya tak hanya di kawasan Kasunanan Surakarta, namun ke wilayah-wilayah lain termasuk di wilayah Yogyakarta.

Karakteristik kunci yang didefinisikan oleh Bonokamsi dan generasi pemusik Keraton pada eranya adalah penekanan pada prenes, romantik, dan lembut. Secara filosofis, prenes mengandung makna keindahan yang luwes, sensitif, dan mudah berubah sesuai interpretasi emosi. Ini berbeda tajam dengan gaya Yogyakarta yang menekankan struktur yang mantap dan gagah, yang berarti lebih baku, kaku, dan menonjolkan aspek martabat kerajaan yang bersifat militeristik. Karakteristik prenes menuntut musisi untuk mencapai tingkat kematangan emosional dan teknis yang tinggi, yang harus dapat diekspresikan dalam interpretasi musikal.

Nilai Estetika Genre Karawitan Surakarta

Gaya Surakarta cenderung menggunakan wirama atau birama yang luwes (fleksibel). Para pengrawit diberikan ruang yang lebih besar untuk memperlambat atau mempercepat tempo guna menciptakan efek emosional yang lebih mendalam. Fleksibilitas ini memungkinkan variasi yang kaya, yang merupakan esensi dari nuansa romantis yang ingin dibangun.

Karawitan Surakarta juga memberi porsi besar pada ornamentasi yang rumit dan interpretasi individual. Komposisi yang disusun pada era Bonokamsi menjadi media ideal bagi pertunjukan virtuoso, terutama pada instrumen melodi halus seperti rebab dan gendèr. Penekanan pada interpretasi yang kaya ini menuntut kemampuan teknis tertinggi dari para musisi.

Dalam kondisi ini, master musician seperti Bonokamsi tentu harus melatih korps musisi yang jumlahnya bertambah secara masif. Inovasi terbesar Bonokamsi kemungkinan terletak pada metode pedagogisnya yang memungkinkan musisi baru menginternalisasi fleksibilitas interpretasi tanpa merusak struktur balungan atau inti musik.

Karya Bonokamsi pada periode ini bertepatan dengan masa penelitian ekstensif oleh etnomusikolog Barat, Jaap Kunst, yang mendokumentasikan karawitan secara mendalam dalam karyanya Music in Java. Dokumentasi Kunst meliputi detail teknis mengenai laras, pathet, klenéngan, dan praktik di Keraton Solo. Penelitian Kunst menjadi inti data empiris yang mendefinisikan musik Jawa secara global pada awal abad ke-20.

Bonokamsi juga aktif dalam penyiapan generasi-generasi penerus pemusik tradisional dalam sistem pendidikan modern. Hal itu terlihat dari peran sertanya dalam pembentukan sekolah karawitan di Kota Solo. Sekolah karawitan itu menjadi tindak lanjut surat keputusan Menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan Ki Mangun Sarkoro yang bernomor 97/K/50, tanggal 16 Februari 1950 tentang Pembentukan Panitia Pendiri Konservatori Karawitan Indonesia di Surakarta.

Panitia itu bertugas mempelajari kemungkinan berdirinya Konservatori Karawitan, menyusun rencana serta bentuk dan corak Konservatori Karawitan, menyusun rencana pelajaran, tenaga pengajar, dan merencanakan kebutuhan keuangan. Kepanitiaan itu dipimpin G.P.H. Soerio Hamidjojo dan R.M.P. Bonokamsi Wignjosoeworo menjadi salah satu anggotanya.

Tak sampai setahun, yaitu pada 27 Agustus 1950, Konservatori Karawitan Indonesia resmi berdiri. Dalam perkembangannya, Konservatori Karawitan ini berubah nama menjadi Sekolah Menengah Karawitan Indonesia (SMKI), dan kini dikenal sebagai SMK Negeri 8, sekolah menengah kejuruan yang tetap membidangi pendidikan bidang karawitan dan seni budaya Jawa.

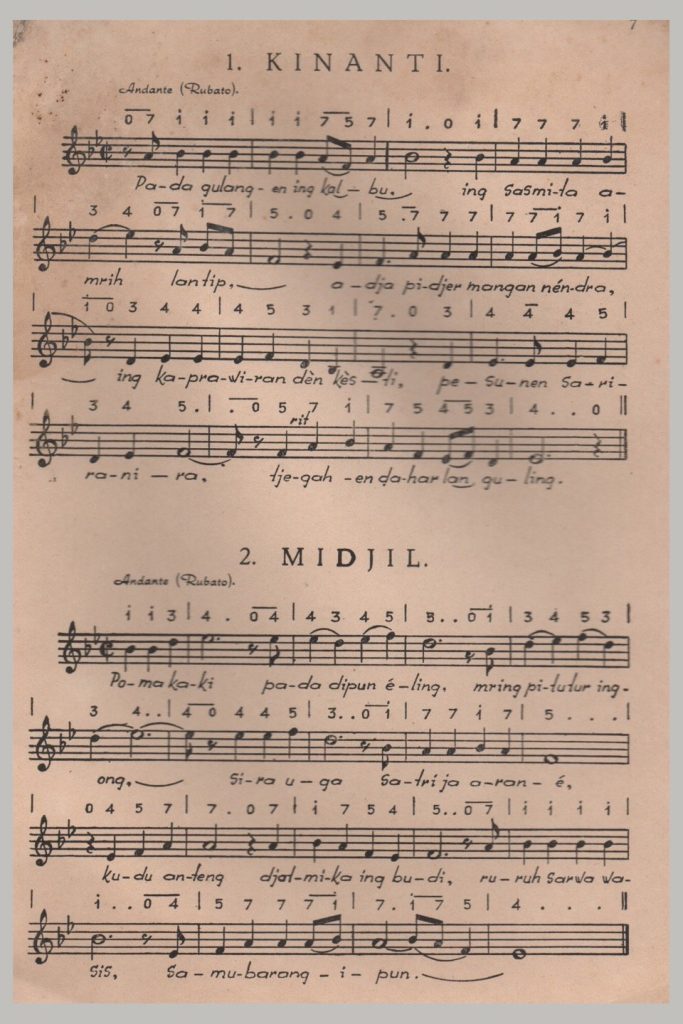

Warisan lain dari Bonokamsi adalah buku berjudul Sambodja yang diterbitkan pada 1957. Buku ini berisi kumpulan sekar atau tembang (lagu Jawa) dalam tiga kategori utama: Sekar Matjapat (Macapat), Sekar Tengahan, dan Sekar Ageng.

Sekar Macapat adalah tembang berbasis puisi tradisional Jawa yang memiliki aturan baku terkait jumlah suku kata (guru wilangan) dan bunyi vokal terakhir (guru lagu) pada setiap barisnya. Sedangkan Sekar Tengahan adalah lagu berbasis puisi Jawa klasik yang juga dikenal sebagai tembang madya atau kidung. Selanjutnya Sekar Ageng adalah lagu berbasis puisi Jawa baru yang aturan penulisannya mirip dengan kakawin, tetapi tidak memiliki perbedaan panjang-pendek vokal.

Semua sekar itu dituliskan dengan dilengkapi notasi balok modern. Hal ini membuat lagu-lagu itu menjadi lebih mudah dipahami oleh pengajar dan pembelajar karawitan yang tidak akrab dengan gaya penulisan musik tradisional yang menggunakan aksara Jawa.

Dengan demikian, peran Bonokamsi sangat lengkap dalam konservasi dan pengembangan karawitan tradisional, khususnya genre Surakarta. Tentu saja masih butuh lebih banyak upaya untuk membuat sosok ini dan karya-karyanya jadi makin dikenal.