Dalam setiap perjalanan hidup, terdapat sebuah titik akhir yang pasti, sebuah transisi dari keberadaan fana menuju alam keabadian. Bagi raja-raja yang memerintah di Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat, perjalanan terakhir ini bukanlah sebuah peristiwa biasa, melainkan sebuah mahakarya ritual yang sarat akan makna, simbolisme, dan keagungan tradisi.

Di tengah gemerlap dunia dan kekuasaan yang selama ini mereka sandang, saat kematian menjemput, seorang raja kembali menjadi bagian dari kosmos yang lebih besar, menyatu dengan leluhur dan Sang Pencipta. Untuk mengantar sang raja dalam perjalanan sakral ini, Keraton Surakarta memiliki warisan budaya yang luar biasa: sebuah armada transportasi khusus yang terdiri dari kereta jenazah yang megah dan, pada satu masa tertentu, kereta api yang istimewa.

Kereta jenazah dan gerbong jenazah ini bukan sekadar alat angkut; mereka adalah simbol, penjaga tradisi, dan saksi bisu perjalanan panjang sebuah dinasti. Dua nama yang menonjol dalam narasi pengantaran jenazah raja-raja Surakarta Hadiningrat adalah Rata Pralaya, kereta jenazah pusaka yang telah berusia lebih dari seabad, dan Panti Sowo, gerbong kereta api khusus yang didatangkan dari Negeri Belanda untuk mengantar jenazah Sri Susuhunan Paku Buwono X.

Kisah keduanya tidak hanya mengungkap keagungan upacara pemakaman keraton, tetapi juga mencerminkan dinamika sejarah, perubahan teknologi, dan keteguhan tradisi Jawa yang tetap bertahan di tengah gempuran zaman. Melalui penelusuran mendalam terhadap jejak-jejak sejarah yang tersisa, kita akan memahami bagaimana kedua kendaraan ini memainkan peran krusial dalam sebuah drama perpisahan terakhir, di mana kekuasaan duniawi bertemu dengan keheningan abadi.

Selanjutnya adalah bagaimana mereka menjadi jembatan antara dua alam: alam kerajaan dan alam spiritual leluhur Mataram. Ini adalah kisah tentang bagaimana sebuah keraton menghormati akhir hidup seorang raja dengan seluruh kebesaran dan kesakralan yang mungkin, sebuah narasi tentang perjalanan pulang sang penguasa ke asal muasal.

Rata Pralaya, Kereta Kuda Pengantar Jiwa ke Alam Baka

Di dalam kompleks Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat, tepatnya di Gedung Kereta yang berada di depan Sasono Putro, tersimpan sebuah warisan budaya yang telah menyaksikan perjalanan terakhir beberapa raja Surakarta. Ia adalah Rata Pralaya, sebuah kereta jenazah berwarna putih yang usianya telah berabad-abad, sebuah benda pusaka yang bukan hanya sekadar benda mati, melainkan simbol hidup dari filosofi Jawa tentang kematian dan kekuasaan

Nama “Rata Pralaya” itu sendiri berasal dari bahasa Sanskerta, di mana “Rata” berarti kereta, dan “Pralaya” berarti kehancuran, pembubaran, atau akhir zaman. Secara harfiah, nama ini dapat diartikan sebagai “kereta menuju peleburan terakhir” atau “kereta pengantar kehancuran”, sebuah nama yang sangat puitis dan filosofis untuk sebuah kendaraan yang tugasnya mengantar sang raja dari kehidupan fana menuju alam keabadian.

Keberadaan Rata Pralaya bukanlah sebuah inovasi baru; menurut Kanjeng Gusti Pangeran Haryo (K.G.P.H.) Puger, seorang kerabat keraton, kereta ini telah ada sejak masa pemerintahan Paku Buwono VII, yang berarti usianya telah lebih dari dua abad. Meskipun begitu, kereta ini sempat mengalami renovasi atau penyempurnaan pada era pemerintahan Paku Buwono X, seorang raja yang dikenal sangat memperhatikan peneguhan budaya, seni, dan simbol-simbol kebesaran. Hal ini menunjukkan betapa Rata Pralaya dianggap sebagai bagian integral dari tradisi keraton yang harus terus dijaga kelestariannya.

Fungsi utama Rata Pralaya sangat spesifik dan sakral: ia dikhususkan untuk membawa jenazah raja dari dalam Ndalem Keraton menuju titik pemberangkatan terakhir sebelum perjalanan dilanjutkan menuju pemakaman di Imogiri. Ia bukanlah kereta sembarang, melainkan kendaraan terakhir yang akan menapaki bersama sang raja, sebuah simbol dari transisi terakhir dari seorang pemangku kekuasaan.

Keagungan dan kesakralan Rata Pralaya tidak hanya terletak pada usianya yang tua atau fungsinya yang spesifik, tetapi juga pada setiap detail desain dan simbolisme yang melekat padanya. Secara visual, Rata Pralaya didominasi oleh warna putih. Dalam budaya Jawa, warna putih bukanlah pilihan estetika semata; ia melambangkan kesucian, kedamaian, dan transisi menuju alam spiritual

Warna ini menjadi pengingat bahwa sang raja, yang selama hidupnya diselimuti oleh berbagai macam warna kebesaran duniawi, pada akhirnya kembali ke keadaan yang suci dan murni. Badan kereta jenazah yang dihiasi dengan ukiran motif lidah api serta garis-garis keemasan semakin memperkuat simbolisme ini. Motif lidah api sering kali dikaitkan dengan semangat atau semedi yang tidak pernah padam, sebuah metafora dari perjalanan abadi sang pribadi menuju Sang Pencipta. Garis-garis keemasan sendiri melambangkan keagungan dan kemewahan yang masih melekat pada sang raja, meskipun dalam keadaan transisi.

Namun, simbol yang paling kuat dan mendalam dari Rata Pralaya terletak pada penariknya, yaitu delapan ekor kuda. Dalam filosofi Jawa, angka delapan (asta) memiliki makna kosmologis yang sangat dalam. Ia merepresentasikan delapan penjuru mata angin dalam konsep Manunggaling Kawula Gusti (persatuan raja dan rakyat), yang melambangkan keseimbangan semesta.

Delapan ekor kuda yang menarik Rata Pralaya bukan hanya sekadar tenaga penggerak, melainkan simbol dari penjaga arah yang memastikan perjalanan sang raja dari dunia fana ke alam baka berlangsung dengan lancar, selaras, dan seimbang dengan hukum alam.

Pemilihan kuda-kuda ini pun dilakukan dengan sangat ketat. Hanya kuda dari ras unggulan, biasanya berwarna putih atau cokelat keemasan, yang layak menjadi bagian dari prosesi sakral ini. Mereka dirawat secara khusus oleh abdi dalem, diberi pakan terbaik, dan tidak pernah digunakan untuk keperluan duniawi lainnya. Perlakuan ini bertujuan untuk menjaga kesucian dan kesiapan fisik serta spiritual kuda-kuda tersebut dalam melaksanakan tugas terakhir mereka mengantar sang raja.

Dalam beberapa literatur, disebutkan bahwa jika yang diangkut adalah jenazah raja, kereta akan ditarik dengan delapan ekor kuda, sedangkan untuk jenazah putra atau putri raja, jumlah kudanya dapat berkurang. Namun, untuk pengantaran jenazah Paku Buwono XIII, disebutkan bahwa kereta akan ditarik oleh enam hingga delapan ekor kuda, yang menunjukkan adanya fleksibilitas dalam pelaksanaan tradisi tergantung pada situasi dan kondisi. Pada dasarnya, delapan kuda ini adalah simbol harmoni terakhir, penegasan bahwa bagi keraton, kematian raja bukanlah sebuah akhir, melainkan sebuah proses kembali ke alam kelanggengan yang harmonis.

Prosesi pengantaran jenazah raja menggunakan Rata Pralaya, yang dikenal sebagai upacara Grebeg Pralaya, adalah sebuah tata cara yang sangat terstruktur dan penuh dengan makna simbolis. Setelah jenazah raja menjalani serangkaian upacara adat seperti dimandikan dan dimasukkan ke dalam peti mati, peti tersebut kemudian ditempatkan dengan khidmat di atas Rata Pralaya.

Iring-iringan pun bergerak perlahan dari dalam keraton, meninggalkan dinding-dinding kebesaran duniawi untuk terakhir kalinya. Perjalanan ini diiringi oleh alunan gamelan yang mendayu dan lantunan doa-doa dalam bahasa Jawa Kuno, menciptakan suasana yang haru dan khidmat. Sepanjang rute yang dilalui, rakyat biasa berdiri di tepi jalan untuk melepas kepergian pemimpin mereka. Ini adalah sebuah momen di mana raja dan rakyat bersatu dalam duka dan penghormatan terakhir. Rute kirab ini sendiri memiliki makna sejarah dan budaya yang mendalam.

Untuk jenazah Paku Buwono XIII, seperti dilaporkan espos.id, kirab dimulai pada Rabu (5/11/2025) dari Ndalem Keraton, melewati Bangsal Magangan, lalu ke Alun-Alun Kidul (Selatan) Keraton Solo. Dari situ, iring-iringan melintasi Plengkung Gading, belok kanan menuju Jalan Veteran, dan di perempatan Tipes belok kanan lagi untuk melintasi Jalan Slamet Riyadi hingga berakhir di depan Loji Gandrung, rumah dinas Wali Kota Solo. Loji Gandrung berfungsi sebagai titik transit terakhir.

Di sinilah tugas sakral Rata Pralaya berakhir. Peti jenazah akan dipindahkan dari kereta kuda pusaka ini ke dalam mobil ambulans untuk melanjutkan perjalanan menuju kompleks pemakaman raja-raja Mataram di Imogiri, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

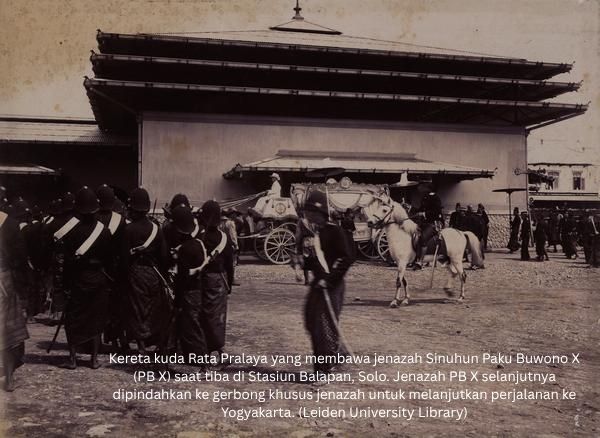

Rute ini berbeda dengan prosesi pada masa Paku Buwono X, di mana Rata Pralaya mengantar jenazah langsung ke Stasiun Solo Balapan, karena dari sana jenazah akan diteruskan menggunakan kereta api menuju Imogiri. Perubahan rute ini menunjukkan adaptasi tradisi dengan kondisi zaman, tanpa menghilangkan esensi sakral dari penggunaan Rata Pralaya.

Setelah menyelesaikan tugasnya, Rata Pralaya tidak langsung disimpan begitu saja. Ia akan menjalani sebuah ritual pembersihan khusus yang disebut jamasan. Ritual ini bertujuan untuk membersihkan kereta pusaka tersebut secara fisik dan spiritual, menghilangkan energi-energi yang melekat selama prosesi, sekaligus menghidupkan kembali kesaktiannya sebagai sebuah benda pusaka yang siap digunakan untuk tugas sakral berikutnya. Prosesi ini menunjukkan betapa Rata Pralaya dihormati bukan hanya sebagai sebuah benda bersejarah, melainkan sebagai entitas hidup yang memiliki peran penting dalam siklus kehidupan keraton.

Panti Sowo, Napas Modernitas dalam Perjalanan Terakhir Paku Buwono X

Jika Rata Pralaya adalah representasi dari tradisi Jawa yang kental dan abadi, maka Panti Sowo adalah sebuah catatan unik tentang bagaimana modernitas, dalam hal ini teknologi kereta api, diserap ke dalam ritual paling sakral Keraton Surakarta. Panti Sowo adalah nama sebuah gerbong kereta api jenazah khusus yang dipesan dari Belanda dan menjadi saksi bisu perjalanan terakhir Sri Susuhunan Paku Buwono X, satu-satunya raja Mataram yang jenazahnya diangkut menggunakan kereta api.

Gerbong ini produk dari pabrikan terkenal asal Belanda, Werkspoor, dan dirancang khusus untuk mengantar jenazah Sunan yang berjuluk Sunan Sugih ini. Dengan nomor pabrik 19343, Panti Sowo mulai “berdinas” pada tahun 1925, sebuah era di mana kereta api merupakan simbol utama kemajuan dan konektivitas.

Secara teknis, gerbong ini memiliki spesifikasi yang menarik. Ia dibuat dengan gauge (lebar rel) 1.435 mm, yang merupakan standar lebar rel yang digunakan oleh Nederlandsch-Indische Spoorweg Maatschappij (NIS), perusahaan kereta api swasta pada masa Hindia Belanda. Desainnya bergandar dua dengan suspensi utama jenis per daun, yang pada masanya dianggap cukup canggih untuk memberikan kenyamanan perjalanan.

Awalnya, gerbong ini menggunakan coupler (pengait) tipe kait dan buffer yang umum digunakan oleh sarana NIS. Namun, seiring berjalannya waktu, Panti Sowo mengalami beberapa perubahan. Ia dapat di-regauge (ubah lebar rel) dari 1.435 mm menjadi 1.067 mm, agar sesuai dengan standar lebar rel yang digunakan oleh Staatsspoorwegen (SS), perusahaan kereta api milik pemerintah Hindia Belanda yang juga mengoperasikan jalur di Jawa. Saat ini, coupler aslinya telah diganti dengan coupler tipe ganco.

Pemberian nama Panti Sowo oleh Paku Buwono X sendiri menunjukkan bahwa gerbong ini, meskipun buatan Barat, sepenuhnya diintegrasikan ke dalam budaya dan milik keraton, menjadi bagian dari kebesaran sang raja. Keberadaan Panti Sowo adalah bukti bahwa Keraton Surakarta, meskipun menjunjung tinggi tradisi, tidak menutup diri terhadap kemajuan teknologi asalkan dapat diselaraskan dengan tatanan dan kebutuhan ritual.

Meskipun dipesan untuk Paku Buwono X, Panti Sowo tidak langsung digunakan untuk mengantar jenazahnya. Sebelum tugas sakral terakhirnya, gerbong ini telah beberapa kali digunakan untuk mengantar jenazah bangsawan dan kerabat keraton. Penggunaan pertamanya tercatat pada tahun 1925, ketika ia digunakan dalam pemakaman Patih Surakarta, Sosrodiningrat IV. Pada saat itu, Panti Sowo berfungsi mengangkut jenazah sang patih dari Solo menuju Stasiun Pasar Gede di Jogja, untuk kemudian dilanjutkan perjalanan ke Imogiri.

Kemudian, pada Januari 1930, gerbong ini kembali digunakan untuk pemakaman K.R.A. Poerbonegoro, dengan rute yang sama dari Solo ke Pasar Gede. Kasus yang cukup unik terjadi pada tahun 1934, di mana Panti Sowo digunakan untuk membawa jenazah K.P.H. Soerjonegoro dari Klaten menuju Stasiun Solo Balapan. Yang menarik, Soerjonegoro merupakan kerabat dari Keraton Mangkunegaran, bukan Kasunanan Surakarta, dan jenazahnya dimakamkan di Astana Girilayu di Matesih, bukan di Imogiri.

Penggunaan gerbong ini untuk kerabat keraton lain menunjukkan bahwa Panti Sowo, meskipun identik dengan Paku Buwono X, juga dapat difungsikan sebagai kendaraan jenazah umum untuk kalangan bangsawan utama yang terkait dengan lingkungan keraton Surakarta.

Baru pada tanggal 22 Februari 1939, Panti Sowo menjalankan tugas utamanya. Gerbong ini dirangkaikan ke dalam Kereta Luar Biasa (KLB) Khusus yang membawa rombongan pengiring jenazah Paku Buwono X. Rombongan ini berangkat dari Stasiun Solo Balapan, membawa jenazah sang raja menuju Yogyakarta, dan kemudian dilanjutkan ke Stasiun Pasar Gede. Dari Stasiun Pasar Gede, jenazah kemudian dipindahkan kembali ke kereta kuda untuk melanjutkan prosesi adat menuju pemakaman di Imogiri.

Proses ini menunjukkan adanya sebuah perpaduan yang menarik antara teknologi modern (kereta api) dengan tradisi lama (kereta kuda). Kereta api digunakan untuk efisiensi dan kecepatan menempuh jarak jauh, sementara kereta kuda tetap digunakan untuk bagian terakhir prosesi.

Baca Juga: