Menyebut nama Tamiang belakangan ini memicu perhatian dan keprihatinan karena salah satu kabupaten di Provinsi Aceh itu menjadi korban terpaan banjir bandang akhir November 2025 lalu dengan dampak yang paling dahsyat. Lalu lintas ke wilayah itu terputus sementara kawasan perkotaan dan perdesaan hampir sebagian besar luluh lantak dan kini terkubur lumpur.

Mumpung nama Tamiang masih kerap disebut, mari kita mengingat pula bahwa daerah di pesisir timur Sumatra bagian utara ini sesungguhnya adalah salah satu kawasan dengan peradaban tertua di Indonesia. Seperti diungkapkan dalam laporan Balai Arkeologi Medan pada 2009, di wilayah Desa Mesjid, Kecamatan Kejuruanmuda, Kabupaten Aceh Tamiang, ditemukan bukit cangkang kerang/remis dari zaman prasejarah.

Ditemukan pula alat-alat berbahan batu seperti alat pembuka kerang/remis dan kapak Sumatera (sumatralith). Temuan ini menjadi bukti bahwa manusia masa prasejarah sudah aktif di pesisir timur Pulau Sumatera sejak . Keberadaannya sudah berlangsung lebih dari 3.500 tahun yang lalu.

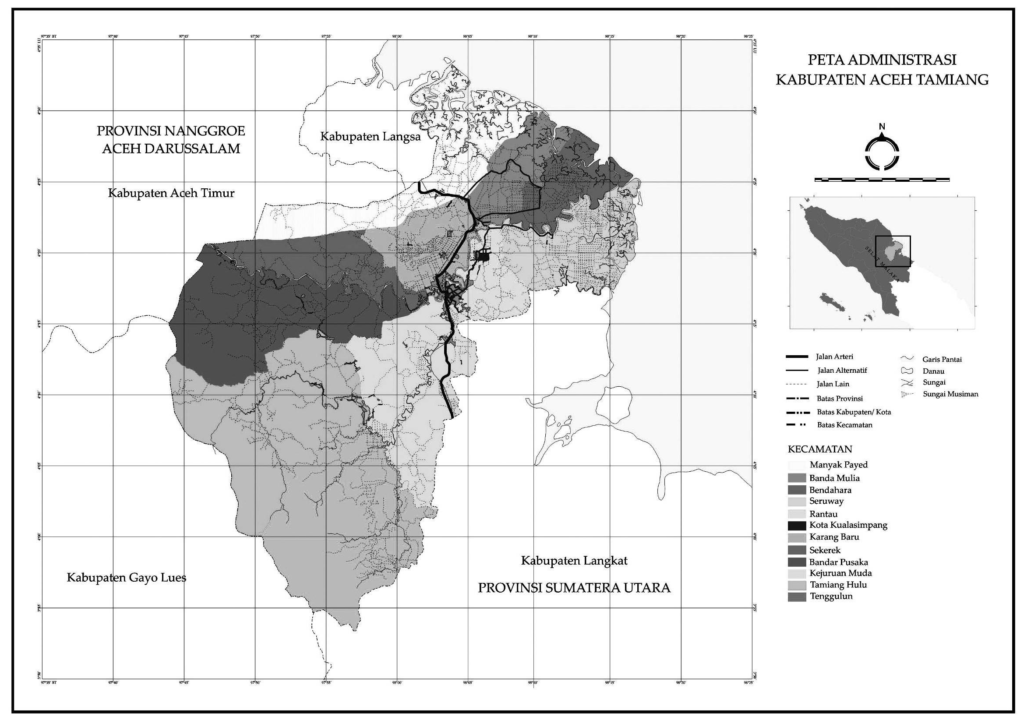

Kabupaten Aceh Tamiang sendiri relatif baru berdiri yaitu pada 2002, dengan wilayah yang tadinya menjadi bagian Kabupaten Aceh Timur. Kabupaten ini ada di ujung paling timur dari Provinsi Aceh Darussalam dan berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatra Utara. Kabupaten Aceh Tamiang meliputi wilayah dengan luas 1.956,72 km² atau 195.672 hektar. Kabupaten ini terbagi atas 12 wilayah Kecamatan, 27 Kemukiman, 1 Kelurahan, 212 Desa, dan 701 wilayah Dusun.

Aceh Tamiang berbatasan berturut-turut sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Selat Malaka dan Kota Langsa

- Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatra Utara

- Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Langkat Provinsi Sumatra Utara

- Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Aceh Timur, dan Kabupaten Gayo Lues

Lebih jauh Balai Arkeologi Medan dalam laporannya yang bertajuk Situs dan Objek Arkeologi-Historis Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, mengungkapkan bahwa nama Tamiang atau hal-hal yang bisa ditafsirkan terkait dengan wilayah itu sudah terekam dalam sejumlah dokumen kuno.

Misalkan saja prasasti dari Sriwijaya yang diterjemahkan oleh Prof. Nilkanta Sastri dalam The Great Tamralingga ( Capable of ) Strong Action in Dangerous Battle, yang mengacu pada wilayah Tamiang. Selanjutkan sebuah catatan perjalanan dari Tiongkok dalam buku Wee Pei Shih menyebut negeri yang bernama Kan Pei Chiang atau yang bisa ditafsirkan sebagai Tamiang.

Kerajaan Islam Tamiang juga disebutkan di dalam buku fenomenal Jāmiʿ al-Tawārīkh atau Kumpulan Catatan Peristiwa, sebuah serial buku sejarah dunia yang ditulis ilmuwan Persia (Iran) Rashid al-Din Hamadani atau juga dikenal sebagai Rashiduddin (1247–1318) pada tahun 1310. Buku ini antara lain mencatat sejarah dan peristiwa di kawasan Asia, Timur Tengah, dan Eropa.

Nama Tamiang juga disebut sebagai Tumihang dalam syair 13 kitab Nagarakartagama karya Mpu Prapanca dari Majapahit pada tahun 1365.

Aneka sumber sejarah dan legenda lokal yang dihimpun oleh Balai Arkeologi Medan menyebutkan bahwa pemerintahan di Tamiang diidentifikasi mulai ada atau masuk dalam catatan sejarah pada sekitar tahun 960. Saat itu penguasa di Tamiang adalah tokoh bernama Tan Ganda dengan pusat pemerintahan di Bandar Serangjaya. Namun invasi oleh Kerajaan Chola di India selatan ke kawasan Asia Tenggara ikut menyasar Tamiang dan mengakibatkan meninggalnya Tan Ganda. Selanjutnya anaknya yang bernama Tan Penuh memindahkan pusat pemerintahan ke Bandar Bukit Karang di daerah Sungai Simpang Kanan.

Sejak itulah berdiri Kerajaan Bukit Karang. Tan Penuh kemudian digantikan Tan Kelat, Tan Indah, Tan Banda, dan Tan Penok. Ketika Tan Penok wafat, anak angkatnya yang bernama Pucook Sulooh naik takhta dan berkuasa sekitar tahun 1190-1256. Keturunannya selanjutnya menjadi penguasa yaitu berturut-turut Po Pala, Po Dewangsa, dan Po Dinok.

Di era Po Dinok, penguasa Kerajaan Islam Samudera Pasai yaitu Sultan Ahmad Bahian Syah bin Muhammad Malikul Tahir (1326-1349) berupaya mengislamkan wilayah itu dengan mengirim pendakwah ke Tamiang. Namun pecah konflik bersenjata yang mengakibatkan kematian Po Dinok.

Akhirnya wilayah Tamiang berhasil dikuasai Samudera Pasai pada 1330, dan pemerintahan diserahkan pada Raja Muda Sedia, keponakan raja terakhir Tamiang yaitu Po Dinok dan beribu kota di Benua atau Banua (Banua Raja) yang berada di sekitar Kuala Simpang. Untuk memperkuat ikatan dengan Samudera Pasai, Raja Muda Sedia dinikahkan dengan salah satu putri Sultan Ahmad Malikuzzahir, Raja Samudera Pasai.

Pada masa kekuasaan Raja Tamiang, Po Garang, pecah konflik internal yang dipicu masalah pewaris takhta. Masalahnya, Po Garang tidak memiliki anak. Muncullah tokoh dari wilayah Alas yaitu Raja Pendekar atau Pendekar Sri Mengkuta yang menjadi mediator konflik. Akhirnya pada 1528 Sultan Aceh Ali Mughayat Syah mengangkat Pendekar Sri Mengkuta sebagai Raja Tamiang. Pengangkatan Raja Pendekar Sri Mengkuta ini pun memutus garis pewarisan takhta dari keturunan Pucook Sulooh.

Pada masa kekuasaan Pendekar Sri Mengkuta (1528-1558) resmi Tamiang menjadi bagian dari Kerajaan Aceh Darussalam di bawah Sultan Ali Mughayat Syah (1514-1530) dan tak lagi menjadi kerajaan yang sepenuhnya berdiri sendiri. Penguasaan Tamiang oleh Aceh terkait dengan strategi Sultan Ali Mughayat Syah untuk memperkuat kesatuan wilayah di sekitar Aceh mengantisipasi kemungkinan serangan Portugis yang bercokol di Malaka, Semenanjung Malaya.

Namun potensi masalah kembali muncul di masa Raja Pendekar Sri Mengkuta karena dia tak punya keturunan laki-laki, yang ada adalah dua menantu laki-laki. Karenanya Kerajaan Tamiang dibagi menjadi dua kerajaan yang lebih kecil yakni Kerajaan Negeri Karang dan Kerajaan Benua (Benua Raja), namun Raja Pendekar Sri Mengkuta tetap menjadi penguasa tertinggi dan beribu kota di Negeri Karang.

Sepeninggal Raja Pendekar, kedua menantunya memegang kendali pemerintahan. Raja Proomsyah menggantikan Raja Pendekar memerintah di Negeri Karang, sedangkan menantu yang lain, Raja Po Gempa, berkuasa di Benua Raja dalam posisi tetap tunduk pada kekuasaan di Negeri Karang.

Benua Raja kemudian sempat dipersatukan kembali dengan Kerajaan Negeri Karang oleh Tan Kuala, Raja Kejuruan Karang I (1622–1699). Namun konflik kembali muncul dengan datangnya sosok bernama Po Nita yang mengklaim sebagai keturunan Raja Muda Sedia, raja pertama Tamiang setelah diislamkan oleh Samudera Pasai.

Untuk menyelesaikan konflik ini, Kesultanan Aceh memutuskan membagi lagi Tamiang menjadi dua wilayah pemerintahan yaitu pemerintahan Tan Kuala di wilayah Sungai Simpang Kanan, serta pemerintahan Raja Po Nita di daerah Sungai Simpang Kiri. Kedua raja ini diberi gelar dari Aceh. Tan Kuala diberi gelar Raja Kejuruan Kuala di Karang dan Po Nita mendapat gelar Raja Kejuruan Muda Penita Po Segajah di Tamiang Hulu.

Keduanya memperoleh sarakata atau semacam surat mandat yang dibubuhi Cap Sikureung dari Sultan Aceh, sebagai legalitas agar dapat memerintah secara otonom di daerah masing-masing. Pemberian sarakata ini juga menggambarkan bahwa kedua kerajaan di Tamiang itu berada di bawah perlindungan Kesultanan Aceh.

Balai Arkeologi Medan dalam laporannya juga mencatat pada masa pemerintahan Kejuruan Karang, Banta Muda Segia (1753-1800) dan Kejuruan Muda IV Raja Pengoh (1770-1800) pasukan Belanda menyerbu Tamiang Hilir untuk menguasai wilayah yang dianggap strategis itu. Kedua penguasa pun menghadap wakil Sultan Aceh di Teluk Haru yaitu Panglima Deli Pocut Syamsuddin untuk meminta bantuan.

Panglima Deli kemudian memimpin pasukan bersama adiknya, Zainal Abidin atau Po Cut Gat, untuk menghadapi pasukan Belanda. Invasi Belanda bisa dipatahkan dan kedua daerah bisa direbut kembali, namun dengan pengorbanan meninggalnya Po Cut Gat.

Atas kesepakatan antara Raja Kejuruan Karang dan Kejuruan Muda, maka daerah Tamiang Hilir bagian utara – mulai Pantai Beringin (Upak) sampai Selat Malaka – dijadikan daerah Perwalian Karang. Sedangkan daerah Tamiang Hilir bagian selatan dari Bukit Selamat hingga Selat Malaka menjadi daerah Perwalian Kejuruan Muda. Panglima Deli diizinkan mendirikan ibu kota wilayah perwalian di Tanjung Mulia, sedangkan adiknya, Po Cut Tengoh, mendirikan ibu kota perwalian di Seruway.

Perpecahan

Namun di masa berkuasanya Teuku Ahmad (1837-1871), anak dari Panglima Deli, dan Teuku Usman (1858-1864), anak Po Cut Tengoh, kembali muncul konflik. Teuku Ahmad tanpa sepengetahuan Teuku Usman menghadap Sultan Aceh, Alauddin Mansyur Syah, untuk memohon mandat dan Cap Sikureung agar bisa mendirikan kerajaan baru di Tamiang yaitu Kerajaan Bendahara.

Dia pun memerintah sebagai Raja Bendahara I di seluruh Tamiang Hilir. Daerah Seruway dan Sungai Iyu dijadikan sebagai vasal atau daerah bawahan Kerajaan Bendahara dengan status sebagai daerah istimewa. Teuku Usman menolak keras aksi sepihak Teuku Ahmad. Upaya musyawarah tidak membuahkan hasil dan Teuku Usman pun menggabungkan daerahnya ke Kesultanan Siak yang bertetangga. Perang saudara pecah dan Teuku Usman tewas pada 1864.

Pada 1865, penguasa Seruway, Teuku Sulong Laut menyerahkan wilayahnya kepada pemerintahan kolonial Belanda karena pada waktu itu hampir seluruh kerajaan yang ada di Sumatra Timur telah tunduk kepada Belanda kecuali Bendahara. Belanda pun berusaha memisahkan Seruway dari Bendahara.

Akhirnya wilayah Tamiang terpecah menjadi empat wilayah kerajaan, yaitu Kerajaan Kejuruan Karang, Kerajaan Benua Raja, Bendahara, dan Seruway. Keempat kerajaan kecil ini masih bertahan meski Kesultanan Aceh berakhir riwayatnya pada 1903 dengan menyerahnya sultan terakhir, Sultan Muhammad Daudsyah kepada Belanda di akhir Perang Aceh. Riwayat keempat kerajaan kecil ini berakhir pula pada 1946, ketika revolusi sosial berkecamuk di sebagian besar wilayah Sumatra yang menghabisi semua kerajaan.